「勉強しなさい」

「忘れ物をしないように」

「ちゃんと座って」

子どもに何かをやって欲しいとき、こんな風に声をかけてしまいがちです。

でも、言っただけで子どもがその通りに動いてくれることは、ほとんどありません(私だけ?)

私は塾講師として小学生から中学生の子どもを指導してきましたが、途中でやめたことがあります。

それは、「勉強しなさい」ということです。

勉強しないから「勉強しなさい」と言っているわけで

そもそも、ほっといても勉強しているなら、「勉強しなさい」という必要はありません。

ほっといても勉強しないので、「勉強しなさい」と言っているわけです。

勉強する気がない相手に対して、「勉強しなさい」だけで済むならみんな困っていません。

他にも

「集中しなさい」

「座りなさい」

「片づけなさい」

「忘れないように」

「気をつけなさい」

これらも私は言うのをやめました。

なぜなら、

言ってしまうと、やらなかったときに「注意」しなければいけなくなるからです。

子どもが「約束破り」になってしまう

大人が一方的に「~しなさい」という「約束」をすると、子どもがそれをしなかった場合に「約束破り」が発生します。

この状態は、子どもと大人の両方にマイナスがあります。

子どもにとってのマイナス

大人にとってのマイナス

子どもによっては気にせずケロっとしています。

それはそれで、自己評価がマイナスになっていないのでよいことだと思いますが、子どもがケロっとしていると、大人が疲れます。

疲れるだけならまだしも、イライラして腹が立ってきたりしたらもう大変。

その負のエネルギーが子どもへ向かい、阿鼻叫喚の地獄絵図になることも少なくありません。

子どものやる気に頼らない方法を探す

私はたくさんの中学生を相手にしていたので、定期テスト前になると「プリント忘れた」「教科書忘れた」「ノート忘れた」「課題やってない」「解答なくした」「筆記用具なくした」の大量発生で、1つ1つに怒っていたら体がもたないし、怒ってると勉強時間が減っていくわで本末転倒なのです。

だから、やる気に頼るのをやめました。

モンテッソーリ教育での環境設定

モンテッソーリ教育でもそれは同じでした。

言葉で子どもを無理やり動かそうとするのではなく、子どもが1人でできるような工夫をすることで、子どもの自発的な行動を促します。

幼児期には「敏感期」というある特定の事柄をやりたがる期間がありますので、それをうまく取り入れることもあります。

幼児期を過ぎた学童期には、言葉で説明したら少しはわかってくれるようになりますので、子どもと対話しながら行動を促しましょう。

前置きが長くなりましたが、このような理由から、

やる気や意志に頼るのではなく、環境を工夫することで子どもの行動を促す方法を紹介します。

行動=モチベーション×能力×きっかけ

ある行動が起きるには、「モチベーション」「能力」「きっかけ」の3要素がそろわなくてはならない

(「習慣大全」より)

行動とはどのようにして起こるのか?をまずは知っておきましょう。

- やる気が高いほど、その行動をする可能性は高い

- やり方が難しいほど、その行動をする可能性は低い

- ある行動が簡単であればあるほど、習慣化する可能性が高まる

- 行動は繰り返すほど簡単になる

- 「きっかけ」がなければ行動は起こらない

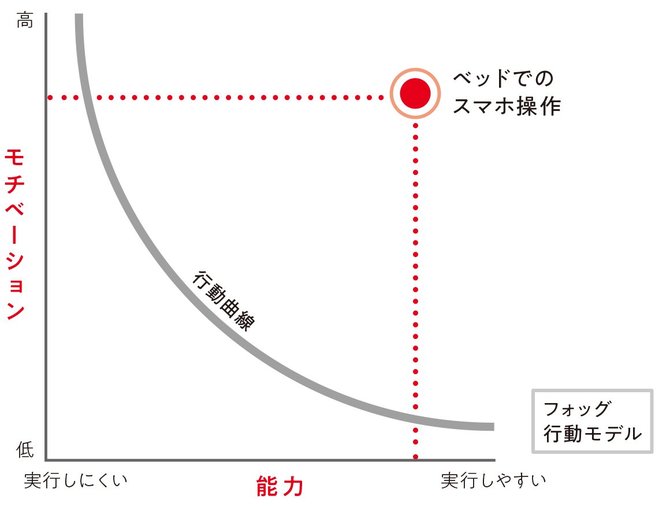

その行動するかどうかは、「フォッグ行動モデル」という下のグラフの「行動曲線」の上にある必要があります。

行動曲線の下にある場合の行動ははできません。

つまり、簡単なことほど、行動しやすくなります

グラフのように「ベットでのスマホ操作」はモチベーション(やる気)が高いうえに実行も簡単なので、すぐにやってしまいます。

しかし、どんなに簡単な行動でも、「きっかけ」がなければ人は行動できません。

このことを意識して環境を作ってみてください。

具体的な事例①

モンテッソーリ教育の園では、トイレに「足のマーク」を書いているところがあります。

子どもは幼児期に「ぴったりしたい」という欲求を持っていますので、スリッパを足のマークのところに喜んで「ぴったり」おいてくれます。

やる気→「ぴったりしたい」(高い)

簡単さ→マークの上に立つだけ(簡単)

きっかけ→トイレから出たら

このように、子どもに何か行動してほしいと思ったら、「声かけ」の前に「どうすれば行動しやすいか?」を考えてみてください。

具体的な事例②

「小学生の子どもがなかなか宿題をしてくれない」というSさん。

Sさんのお子さんはゲームに夢中になってしまい、気がついたら宿題の時間がなくなってしまうことが多く、ときには親子でケンカになってしまうこともありました。

Sさんに、子どもにどのように声をかけているのか聞いてみると

「寝る前までに宿題を終わらせればいいよ」

と言っていたんですね。

これは一見すると、やる時間を子ども自身の意志に委ね、子どもの自主性を重んじているように感じます。

しかし、あいまいな指示が実は子どもを混乱させます。

「寝る前までに宿題を終わらせる」

この言葉だけで宿題を寝る前までにやる子どもは、宿題へのモチベーションが高いのです。

「宿題をやる」という行為が、先ほどの行動曲線の上に位置するということですね。

しかし、それだけでは行動できないなら、やり方を変える必要があります。

今の「やる気」「簡単さ」「きっかけ」の3つの要素を見てみると…

やる気→ふつう(高くも低くもない)

簡単さ→時間はかからない(簡単)

きっかけ→?

Sさんのお子さんは学校の勉強は「簡単だ」と感じているので、「実行はしやすい」です。

宿題をやるのもそこまで嫌ではありません。

では、なぜやらないのでしょう?

ここでいきなり、私自身の子どもの頃の話をしましょう。

私もつい後回しにしてしまう人間なのですが、小学生の頃は学校の宿題を家に帰ってからすぐにやっていました。

わたしが母親に言われたことは、次の言葉です。

「学校から帰ったら、まずは宿題をする」

Sさんの声かけとどう違うのでしょうか。

Sさん:寝る前までに宿題をやる

私の母:学校から帰ったらまずは宿題をやる

Sさんの言葉には「きっかけ」がありません。

行動を起こすには「やる気」「簡単さ」「きかっけ」の3つが必要でした。

私の母の言葉にはあってSさんの言葉にないもの、それは「きっかけ」です。

Sさんのお子さんは宿題をやることに対して、嫌でもないが進んでやりたいとも思っていませんでした。

だから、もっとやりたいこと(=モチベーションが高いこと)から行動してしまうので、「気がついたら宿題をする時間がなくなっていた」という状態になっていたのです。

そういう場合は、「きっかけ」を設定することで、行動できるかもしれません。

もっと詳しいやり方はを別の記事に書きますので、そちらもよかったら参考にしてください。

「行動大全」の著者であるBJ・フォッグは次のように述べています。

相手がしたいと思っていることをできるよう助ける

(「習慣大全」より)

これと同じようなことを、やはりモンテソーリも述べています。

ママ、ひとりでするのを手伝ってね

子どもが行動しないとき、もしかしたら具体的なやり方をしらないだけかもしれません。

ですから、

大人が言葉をかけなくても済むような環境の工夫

子どもにもわかりやすい具体的な言葉で説明する

ことを、こころがけてみてください。